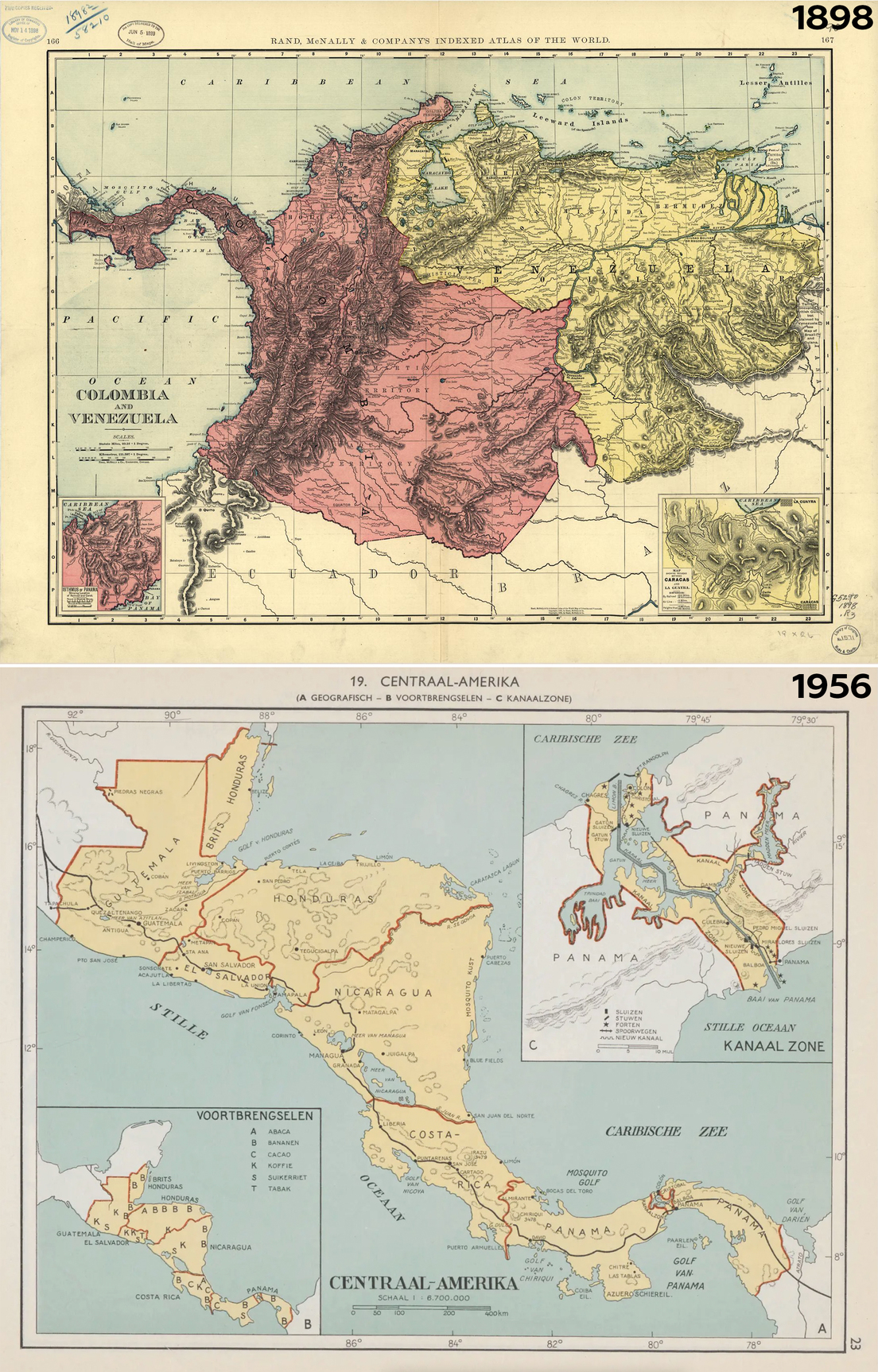

En comparación con sus vecinos, Panamá es una república joven. Nació en 1903, tras haberse separado de Colombia. Pese a su pequeño tamaño, el istmo ha tenido una importancia geoestratégica reconocida. Así, por ejemplo, en 1826, Simón Bolívar, libertador de cinco naciones suramericanas, convocó a un congreso anfictiónico que fracasó en sus objetivos integracionistas.

Casi 80 años después, EE.UU. cumpliría un rol determinante en esas tierras, al enviar un buque de guerra en respaldo a los revolucionarios secesionistas. La acción fue suficiente para que Bogotá retirara sus tropas, Panamá alcanzara su independencia y la Casa Blanca obtuviera el que acaso fue el acuerdo comercial más ventajoso de su historia, así como un enclave colonial que se extendió por décadas.

Un punto de inflexión en estos eventos lo constituyó la firma del polémico Tratado Herrán-Hay, suscrito el 22 de enero de 1903 entre el encargado de Negocios de Colombia en Washington, Tomás Herrán, y el entonces secretario de Estado de EE.UU., John Hay, para la construcción de un canal interoceánico.

"Según los términos del acuerdo propuesto, Colombia recibiría un pago inicial de 10 millones de dólares y un pago anual de 250.000 dólares durante la duración del arrendamiento del canal de 99 años. A cambio, EE.UU. controlaría una zona del canal de seis millas de ancho en Panamá", se lee en una reseña del Centro Theodore Roosevelt, quien era el presidente estadounidense para la época.

Sin embargo, como apunta el historiador Ernesto Castillero Pimentel, el acuerdo se elaboró tras una suerte de "despertar" entre los estadounidenses sobre lo que implicaba el poderío naval de una nación. Esto, asegura, "se tradujo enseguida en el deseo de abrir un canal que comunicara a los dos océanos (Atlántico y Pacífico)". De ese modo, "cualquier política que estuviera apoyada por el poderío marítimo tendría éxito; en cambio, si este elemento faltaba, estaba condenada al fracaso", añade.

Eso explica las condiciones claramente ventajosas para los intereses estadounidenses contenidas en el tratado y su aprobación expedita en el Congreso de EE.UU. el 17 de marzo. Inicialmente, las autoridades de Colombia trataron de modificar las condiciones del acuerdo, pero Hay se negó y fue finalmente rechazado por el Senado colombiano el 12 de agosto de 1903. Tras esto, se desató la crisis secesionista terminal.

Aparece el brazo de EE.UU.

EE.UU. no se tomó a bien el rechazo y, antes bien, se pronunció agresivamente. "Un furioso presidente Theodore Roosevelt respondió a la noticia dejando en claro que no le molestaría que los panameños se rebelaran", refiere el Centro homónimo.

La situación sociopolítica en el istmo jugaba a favor de los intereses estadounidenses, en buena parte por el asentado descontento de los provincianos con el Gobierno central asentado en Bogotá. La distancia física, aumentada por la espesa selva del Darién y la lentitud de las comunicaciones en ese tiempo, aumentaban la percepción de abandono y desatención.

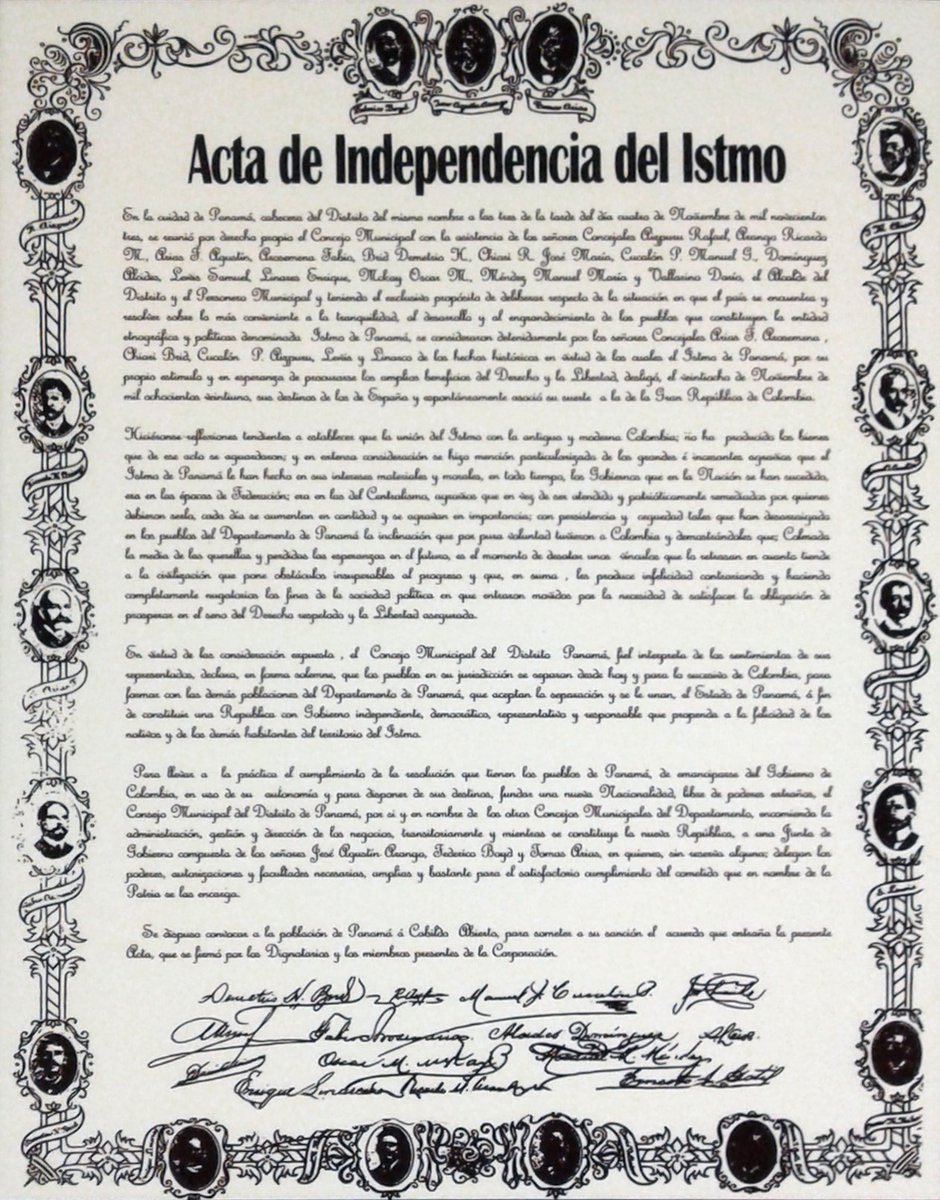

Así que para cuando se firmó el Tratado Herrán-Hay, en la región ya estaba consolidada una tradición de separatismo, liderado en ese entonces por José Agustín Arango, Federico Boyd y Manuel Amador Guerrero, quienes a la postre ejercerían posiciones prominentes dentro de la naciente república centroamericana.

A fines de 1903, una vez en marcha la rebelión que Roosevelt dijo que "no le molestaría", EE.UU. envió al puerto de Colón al acorazado USS Nashville para "proteger las vidas estadounidenses en Panamá", pero el objetivo real era impedir que Colombia sofocara las acciones por la vía armada. Cumplieron su cometido. Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903 sin apenas resistencia y fue inmediatamente reconocido como país por la Casa Blanca.

Aunque no se trató de una invasión militar, es claro que la presencia militar estadounidense fue determinante para que el istmo se independizara y también para que apenas dos semanas más tarde, EE.UU. y Panamá suscribieran el polémico tratado Hay-Bunau-Varilla, que contemplaba la cesión "a perpetuidad" de una franja de 10 millas de longitud a lo largo de la vía transoceánica.

Siempre es por el canal

La llamada zona del canal funcionó como un enclave colonial hasta 1999, cuando entraron en vigor los tratados Torrijos-Carter, suscritos en 1977 entre el presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder panameño Omar Torrijos.

Pese a que efectivamente el territorio fue devuelto a Panamá y ello ha supuesto un cambio significativo para la vida local, Washington estableció como condición que el canal debería mantenerse neutral; es decir, que ningún otro país podría controlarlo como otrora lo hizo.

A este resquicio se ha aferrado el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para advertir que el paso transoceánico volverá a manos estadounidenses porque, en su decir, las instalaciones están bajo creciente control de China. "Estamos tratando de recuperar el canal de Panamá. Pequeñas cosas como esa. Todo sucederá", dijo el pasado 5 de febrero.

Estas afirmaciones han sido refutadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien ha insistido en que "no cabe duda que el canal es operado por Panamá y lo seguirá siendo". Al mismo tiempo, renunció a que su país continúe haciendo parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por Pekín.

"El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la Ruta de la Seda ('Belt and Road Initiative') no será renovado por mi Gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en uno o dos años la renovación porque es cada tres", anunció Mulino en una conferencia de prensa, tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Si bien los tratados Torrijos-Carter se consideran de obligatorio cumplimiento y parecían haber zanjado de fondo la cuestión de la soberanía panameña sobre el canal, el interés de Trump en retomar el control o al menos obtener amplias ventajas de tránsito no debe tomarse a la ligera. Esa página, por ahora solo inscrita dentro de una lógica de guerra comercial, apenas empieza a escribirse.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!